嗨,我是Shirley Teo張雪玲!今天要聊一個很多人常常忽略、卻超重要的主題:企業IP要怎麼做,才能不只是「短期促銷工具」,而是真正能「持續增值的品牌資產」?

先跟你分享個小故事。我們公司去年幫一家本土手工醬料品牌做IP策略規劃,兩年內他們的品牌搜尋量就成長了300%!秘密在哪裡?就是把IP當成「會長大的生命體」來養,而不是一次性的廣告素材。真的~品牌經營跟種榴槤一樣,要等得起,也要種得好~(◠‿◠)✧

企業IP不是網紅代言的替代品

很多老闆常常問我:「為什麼要自己養IP?找網紅帶貨不是比較快嗎?」

這就像買菜和自己種菜的差別。找網紅就像去市場買現成的,確實能短期爆量,但活動一結束聲量就歸零。自己養IP就像在自家院子種樹,前期比較慢,但時間久了樹就會結出自己的果實,別人偷不走。

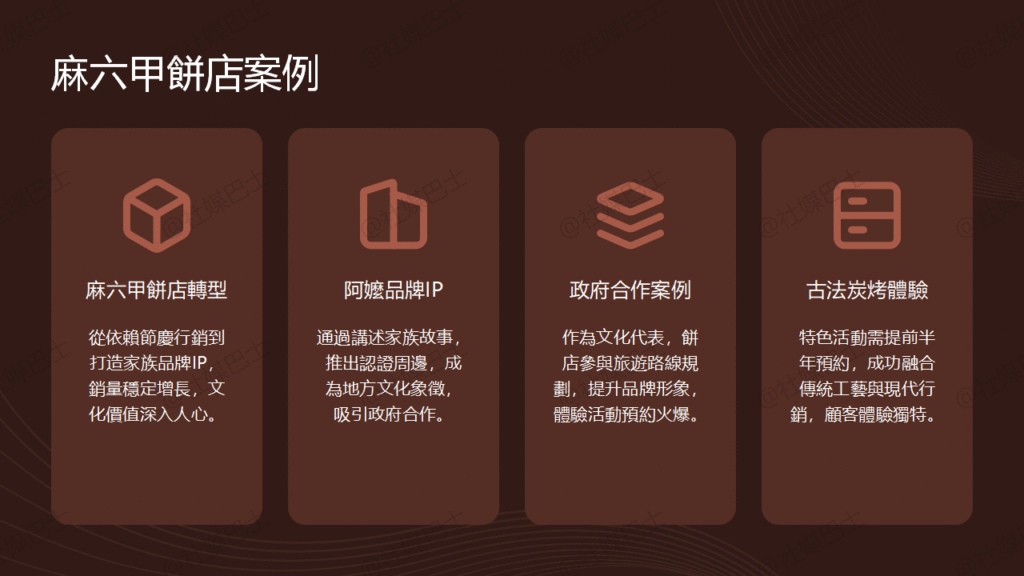

我最喜歡用馬六甲某家百年餅店當案例。早期他們只靠節慶檔期找KOL推廣,結束就銷量下滑。後來他們決定培養「第五代傳人阿嬤」當品牌IP。

第一年,他們從阿嬤的家族故事開始說,建立情感連結。第二年推出「阿嬤認證」的周邊禮盒,讓人感覺更有文化深度。第三年甚至成為在地文化代表,政府主動找他們合作旅遊路線。現在,他們的「古法炭烤體驗」活動需要半年提前預約。

這就是品牌IP跟一次性代言的差別。IP是可以長期滾動、價值會累積的資產。

三種最適合企業的IP成長路徑

不同產業、不同企業會有適合自己的IP養成策略。以下用表格簡單整理給你看,幫助思考你的品牌適合哪種路線。

| 類型 | 適合產業 | 成長策略範例 |

|---|---|---|

| 專業權威型 | B2B企業、專業服務 | 從「問題解決者」的免費教學,進階到行業標準制定者(白皮書、報告),最終成為產業生態系的搭建者。 例如我們輔導的會計事務所最初只做報稅教學,現在每年會發布《大馬中小企業財稅指南》,被媒體當權威引用。 |

| 文化傳承型 | 老字號、在地品牌 | 從「創辦人故事」建立符號性,開發「古法vs新技術」的現代化內容,最後變成文化大使,甚至與其他品牌聯名。 就像舊街場白咖啡用「爺爺推腳踏車」插畫塑造品牌故事。 |

| 產品擬人化型 | 消費品、零售業 | 給產品「角色設定」(性別、性格、口頭禪),設計成長故事線(例如奶茶品牌的「茶園精靈」會換季節裝),再開放「粉絲共創」投票決定新造型。 |

避開企業IP的三大死亡陷阱

在顧問實務裡,我們最常看到企業IP死在三個坑裡。

首先是KPI設定錯誤。老闆心急想「三個月內帶貨XX萬」,結果就把IP當促銷活動在操作。其實IP就像種榴槤,第一年要做的是「讓大家知道有這個品種」,第三年才有「品質保證的口碑」,到第五年才會有「高價收成的溢價空間」。

第二個陷阱是人格分裂危機。很多公司不同部門各自做內容、發社群,結果IP形象東一塊西一塊。避免的方法是建立「三統一原則」:對外口徑要像同一個人說話,視覺設計要連字體顏色都一致,價值觀要貫徹在所有決策裡。曾經有個家電品牌就靠這套原則,從內部教育到客戶溝通都維持同一種語氣,品牌認同感非常高。

第三是接班人斷層。很多老品牌靠「某位老闆」「某個創辦人」的人設撐著,等他退休或離開就沒了。解決方法是設計「角色繼承機制」:先建立好IP的聖經,詳細記錄角色背景、語氣和主張,再培養「二代目」人選,甚至設計退休儀式,比如把創辦人IP升格成「榮譽顧問」角色,留著精神指標,讓後續團隊有傳承。

企業IP的自我健康檢查

接下來,給你一個「IP體檢」的自我檢查表,幫助快速判斷你的品牌IP健不健康。

| 指標 | 問題範例 |

|---|---|

| 基礎體質 | 消費者能否在三秒內說出IP的核心價值?離職員工能否模仿IP的說話風格? |

| 成長潛力 | 現有內容架構能否支持三年以上的發展?有沒有系統在累積IP的知識資產? |

| 抗風險力 | 如果主力平台沒落,IP能不能輕鬆轉到別的平台?遇到公關危機時,角色該如何發聲? |

這張表不是用來嚇人的,而是幫助企業在日常經營時不斷回頭檢視:我們的IP是暫時的行銷活動,還是真正能長期發展的資產?

長線經營需要的實用工具

很多老闆問我:「我們知道IP重要,但要怎麼系統性做?」以下分享我們團隊最常用、也最推薦的工具組合,讓IP管理不再是靠人記在腦袋裡。

知識庫建設:可以用 Notion 建立「IP角色百科」記錄背景故事、語氣範例;用 Miro 視覺化討論IP的成長路徑。

團隊協作:Slack專屬頻道可以集中討論IP調性;Loom錄影片教學能讓新進員工更快上手「表情管理」和「口語範本」。

長期追蹤:Brandwatch能分析消費者心智佔有率,Airtable可以幫你建立IP資產的時間軸,方便回顧和規劃。

這些工具沒有神奇魔法,但能確保你建立的角色設定和品牌資產能真正「留在公司裡」,不會因為換了社群小編就走樣。

現在就開始你的IP成長藍圖

最後,想送你一個我們在工作坊常用的「IP成長藍圖」範例,你可以直接套用。

先從核心種子開始思考:把企業獨有的優勢、市場需要的痛點,還有你能長期輸出的內容交集出來。舉個例子:「傳統糕餅智慧」+「現代人健康需求」+「每月兩支古法改良實驗影片」。

接著,分階段設定目標,讓團隊有清楚的共識:

- 0–6個月目標是建立辨識度,讓目標客群「認得你」。

- 6–18個月要培養信賴感,讓觀眾「首選找你解決問題」。

- 18–36個月就要創造文化影響力,甚至「定義產業標準」。

最後,資源分配建議用我們很愛講的「333原則」:

- 30%預算用在即時轉換(短期促銷活動)

- 30%投資在IP資產累積(內容、知識庫、角色設計)

- 30%留給未來布局(平台、市場拓展)

(剩下10%是緊急預備金~以防不時之需)

小結:IP是企業最難被抄走的資產

希望今天的分享能幫你更清楚:企業IP絕對不是一次性行銷專案,而是長線的品牌經營策略。就像照顧一盆植物,你需要每天澆水(持續內容產出)、定期修剪(調整策略)、偶爾換盆(平台遷移),但最終它會長成別人偷不走的風景。

如果你已經在培養企業IP,歡迎留言分享你的心得~也別忘了告訴我,你最想解決的經營痛點是什麼,下次見啦~(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧