身為在新加坡做社群與商業化多年的媒體人,這題目我真的講不完。因為我看過太多品牌想當網紅,結果花了大筆預算卻沒人看;也看過創作者想學大公司搞全平台曝光,最後忙到沒時間睡,內容卻毫無特色。要說清楚這兩條路的差別,不是說誰比較高級,而是目的、資源、受眾、工具全都不一樣。以下就用我的觀點慢慢拆解,別急,我說得很白、也很實在。

一、選擇主力平台的核心邏輯

我常提醒公司客戶跟個人創作者:平台不是選來好看,是選來解決問題。大家在新加坡這小市場搶同一批眼球,本來就要更謹慎。

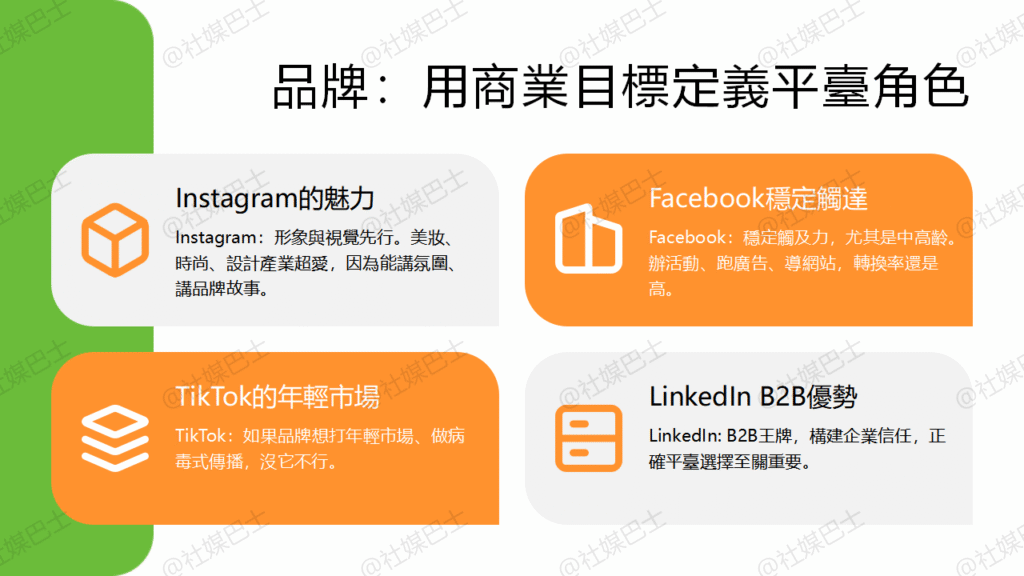

品牌:用商業目標定義平台角色

品牌做社群,最終是為了什麼?說穿了就是銷售漏斗。每個平台在漏斗裡的位置不同,沒有「萬用神藥」:

- Instagram:形象與視覺先行。美妝、時尚、設計產業超愛,因為能講氛圍、講品牌故事。

- Facebook:穩定觸及力,尤其是中高齡。辦活動、跑廣告、導網站,轉換率還是高。

- TikTok:如果品牌想打年輕市場、做病毒式傳播,沒它不行。

- LinkedIn:B2B的王牌。想建立企業信任感,這裡是最省力的。

之前有個本地保健品牌問我,為什麼他們IG做再多都沒業績。我看了他們TA發現大多是35歲以上家庭用戶,根本在FB比較活躍。後來轉到FB做社團活動、直播問答,三個月內轉單成長60%。就是這麼現實,別把IG當神一樣拜。

另一個成功例子是「Skin Inc」。他們在新加坡打進市場時,主打IG Reels短影片去教育消費者怎麼用產品,限時動態投票蒐集偏好,六個月粉絲數翻兩倍,線上銷售直接飆75%。因為他們鎖定年輕愛美族群,平台策略對得很準。

創作者:用內容優勢決定平台

創作者跟品牌不一樣,你賣的是自己風格。平台選擇不能「跟風」,要看你最會的內容型態:

- YouTube:長影片,適合詳細教學、評論、Vlog。

- TikTok:短、快、娛樂性強,適合表演、搞笑、挑戰。

- Twitter/X:即時討論,適合有觀點、有梗的人。

- Podcast:聲音內容,能建立粉絲深度黏著。

說真的,很多新加坡創作者想什麼都做,最後什麼都不行。美食部落客「Miss Tam Chiak」一開始IG、YouTube都想衝,結果IG只能貼美照,粉絲覺得沒深度。後來主力放YouTube長影片,走餐廳故事和評論路線,IG只做預告和互動,粉絲覺得真誠、有料,廣告合作也多起來。就是這樣找到對的平台,才有後續的成長。

二、經營策略的關鍵差異

平台選好了,接下來就要談怎麼經營。品牌跟創作者最容易搞錯的是:用錯策略。說白了,品牌要「規模化」,創作者要「人格化」。

品牌:數據驅動的系統化運營

品牌講的就是「系統」。沒情懷,只有KPI。內容要符合品牌形象,不要太個人化。廣告投放講求精準TA。KPI設定清楚,常見是轉換率、品牌搜尋量、網站流量。

ShopBack 是很好的例子。他們新加坡的社群策略設計得很工整:

- Facebook主打活動優惠、現金回饋,針對習慣用桌機查折扣的人。

- Instagram走生活情境、Reels影片,講省錢Tips,視覺吸睛。

- TikTok做挑戰賽、用戶生成內容(UGC),讓年輕人分享自己省錢小技巧。

這麼分工,結果是FB廣告轉換成本比同業低30%,TikTok互動率則高出2倍。因為他們懂得把平台功能拆開,各自優化。

創作者:個人魅力的有機成長

創作者沒那麼多錢砸廣告,要靠「真實感」養粉絲。內容要有觀點,互動要真心。粉絲不是流量,是你的資產。

我常跟合作過的KOL說,不要每篇都硬賣東西,先給價值,粉絲才會買單。像旅遊團隊「The Travel Intern」:

- YouTube長影片建立專業形象,拍當地深度玩法。

- IG用精美照片和短影片做互動,回覆留言拉近距離。

- 影片結尾都會有清楚的行動呼籲:「留言告訴我們你的體驗」。

- 定期辦見面會,培養社群歸屬感。

最後他們甚至把流量變成自家旅遊規劃工具賣訂閱服務,真正做到粉絲經濟的變現。

三、新加坡市場的特殊考量

很多人照抄國外玩法失敗,就是沒考慮本地特色。新加坡市場小,族群卻多元,語言、文化、平台習慣都得顧。

多元文化內容策略

新加坡是個多種族國家,有華人、馬來人、印度人。節慶行銷不能缺席,像農曆新年、開齋節、屠妖節都是商機。語言以英文為主,但適時用點方言或母語,觀眾會覺得更親切。

NTUC FairPrice 就是高手。他們在齋戒月會拍馬來語短影片,教怎麼配搭食材準備開齋飯。影片分享率比平時高45%。因為人家感受到尊重,才願意轉傳。

平台使用習慣差異

別想用一個平台包打天下:

- 年輕人偏好TikTok、Instagram。

- 家庭主婦、中高齡主要在Facebook。

- 專業人士LinkedIn非常活躍。

我有客戶賣家電,想打新婚小家庭。剛開始全靠IG,但發現成交率低。後來FB投廣告針對結婚群組、Mummy論壇,馬上引流到官網成交。你看,平台選對了,錢才花得值得。

四、實戰工具箱

這裡我就不繞彎,直接分享一些我們公司實際用過的工具:

品牌方可以用

- Hootsuite:多平台內容排程與監控

- Meta Ads Manager、TikTok Ads Manager:投放廣告必備

- Socialbakers:競品帳號數據監測

這些能幫助品牌團隊做內容規劃、廣告追蹤和同業分析,省力又專業。

創作者可以用

- Canva:設計社群貼圖和影片封面

- CapCut:手機剪輯短影片,免費又好上手

- Linktree:把所有重要連結放同一頁,方便在IG或TikTok自介

- Ko-fi:收粉絲小額贊助,支持你繼續創作

很多新加坡創作者一開始沒預算,用這些工具就能建立很不錯的基礎。

五、品牌與創作者的比較表

最後來張表,簡單看出品牌 vs 創作者的差別,避免混淆。

| 面向 | 品牌 | 創作者 |

|---|---|---|

| 平台策略 | 依銷售漏斗分工,精準TA | 聚焦個人風格,擅長內容型態 |

| 經營目標 | 品牌形象、轉換率、客戶名單 | 粉絲黏著、互動、個人品牌養成 |

| 內容風格 | 系統化、調性一致 | 真實、有觀點、有溫度 |

| 主要工具 | 廣告投放、排程、數據分析 | 創作工具、互動管理、粉絲變現 |

| 變現方式 | 產品銷售、服務訂單、廣告轉換 | 業配、訂閱、數位產品、粉絲贊助 |

結語

在新加坡這麼小卻多元的市場裡,不管你是品牌還是創作者,都要量體裁衣。別以為模仿對方就能成功。品牌要建立可規模化的系統運營,追求數據效率。創作者則要抓住自己的聲音,慢慢培養死忠粉絲。市場真的不大,但深度很夠。只要你理解受眾,用對平台,就能在這裡找到屬於自己的舞台。

如果你還在想要不要TikTok、要不要LinkedIn,我的建議是先問清楚自己在賣什麼、給誰看、為什麼要做。這些問題想清楚,選平台、做內容都會順利很多。