每次和客戶開會,最常被問到的問題就是:「為什麼同一張圖在Facebook效果很好,但放到Instagram就沒反應了?」

其實每個社交平台都有自己的「個性」,今天我就來幫大家拆解Facebook、Instagram與TikTok三大平台的素材設計關鍵!

平台個性速覽:三大平台的本質差異

Facebook像是一份資訊性強的報紙,Instagram則是一本追求視覺與風格的時尚雜誌,而TikTok更像是一場即時、娛樂性滿滿的街頭派對。這三個平台的用戶心態與內容特性大不相同,也直接影響素材的設計策略。

- 在Facebook,用戶多數是為了獲取資訊或參與社群互動,內容壽命較長,適合圖文並茂、結構清晰的素材,常用尺寸如1200×628或1080×1080。

- Instagram的用戶則更重視美感與靈感啟發,貼文壽命短但視覺要求高,建議使用1080×1350直式圖,善用Reels與Stories拉高參與度。

- 至於TikTok,則是拼即時注意力與娛樂性的主場,用戶期待的是原生感強、節奏快、容易跟風參與的內容,全螢幕的1080×1920直式影片最受歡迎。

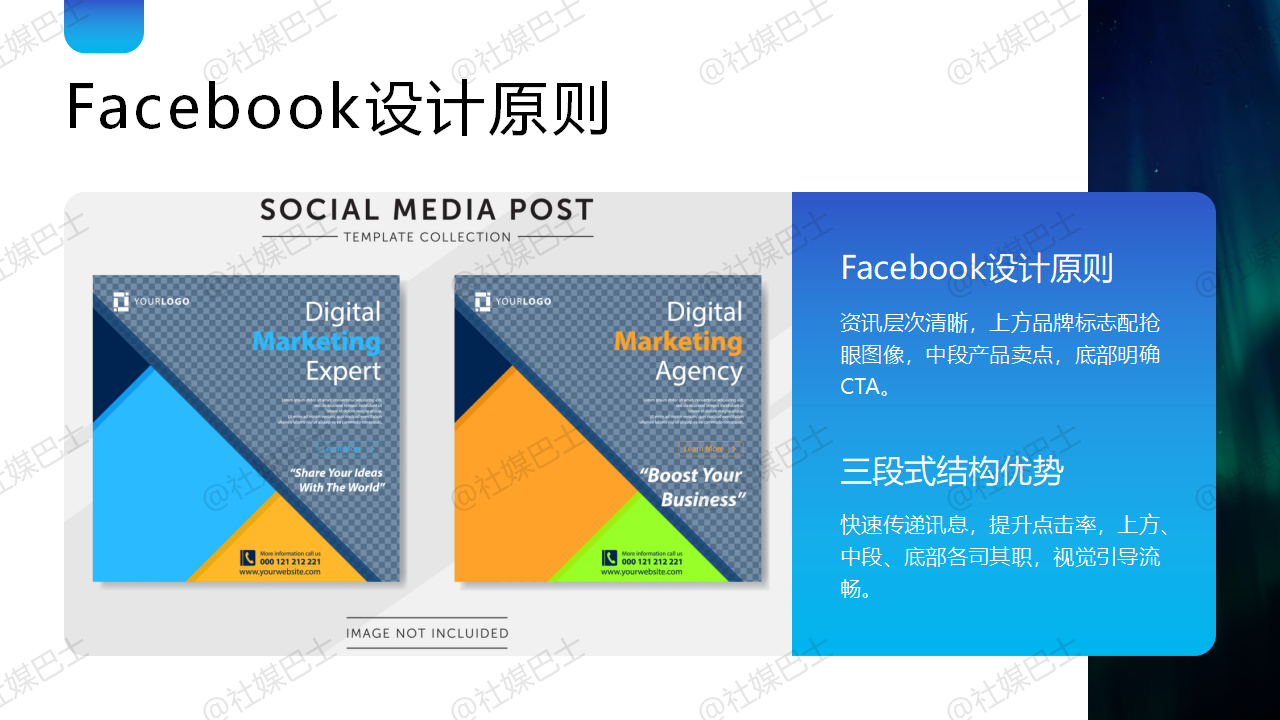

Facebook 素材設計重點

在Facebook設計素材時,首要原則是「資訊層次清晰」。上方可以放品牌標誌搭配搶眼圖像,中段呈現產品賣點,底部則加入清晰的CTA(行動號召),如「立即試用」。這樣的三段式結構,不僅能快速傳遞訊息,也有助於提升點擊率。

此外,Facebook對圖像中文字比例有所限制,建議圖片佔六成、文字佔四成,並避免過多文字重疊在圖片上,否則可能降低觸及率。輪播素材是另一種高效做法,例如用三張圖依序呈現問題場景、產品解決方案與使用效果,搭配簡短口語化文案,會更容易吸引用戶互動。影片則建議控制在15到30秒之間,並在前5秒吸引目光。

互動引導方面,可以透過視覺符號(如箭頭、icon)、限時倒數框或「前後對比圖」來增加點擊意願,同時強化連結體驗也很重要,像是讓預覽圖與落地頁保持一致,減少跳出率。

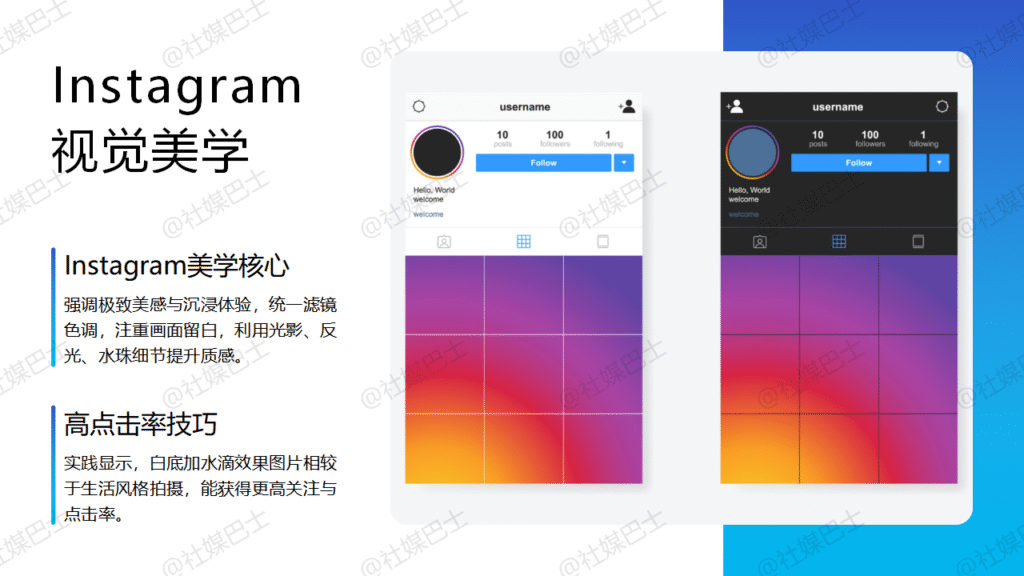

Instagram 素材設計核心技巧

Instagram強調的是「極致美感與沉浸感」。在視覺設計上,應維持統一的濾鏡色調,保持畫面留白與清爽,同時用光影、反光、水珠等小細節強化質感。實務上,白底搭配水滴效果常比生活風拍攝有更高的點擊率。

此外,Instagram直式圖(4:5比例)能佔據更多畫面空間,讓觀眾在滑動時更容易停下腳步。建議把最重要的資訊放在中央位置,避免被頭像或說明文字遮住。

在Stories上,每一幀僅有1到2秒曝光時間,因此畫面要簡潔、重點突出。可以加入互動貼紙(如投票、問答、倒數),以及用粗體+陰影強化文字辨識度。至於Reels影片,前2秒就應出現視覺鉤子,之後保持節奏快速,每2到3秒切換鏡頭,搭配字幕與表情符號,讓無聲播放時也能輕鬆理解。

例如美食帳號常用的Reels影片節奏會是:開場用芝士拉絲吸睛,接著快速展示製作過程,最後出現成品畫面與店址,再用「雙擊儲存」引導觀眾互動。

TikTok 素材設計三大關鍵

TikTok的第一要務是「原生感」與「抓眼球」。用手機拍攝、保留手機介面元素如時間、電量等細節,可增加真實感與親切感。實測也發現自拍風格的素材,其完播率往往比專業拍攝還要高。

節奏方面,影片開場0.5秒就應提供視覺衝擊(如突如其來的音效、強烈轉場),每一秒就要有視覺變化,如畫面震動或Zoom-in,並利用音樂的重拍來同步呈現核心資訊。

此外,TikTok非常適合以挑戰形式設計素材,例如設計簡單易模仿的動作,搭配進度條與「你也來試試看」的開放式結尾,能有效刺激用戶UGC產出並帶動話題擴散。

跨平台改造示例

同一款產品,針對不同平台調整表現方式也能延長內容壽命。例如:

| 平台 | 展現形式 |

|---|---|

| 使用輪播圖,第一張呈現通勤族煩惱情境,第二張聚焦產品降噪數據,第三張加入地鐵實用場景,文案主打「3年保固」這類理性賣點 | |

| 採用直式單圖設計,背景用漸層色、產品中央懸浮搭配細緻光影,限時動態中則加入「滑動比較」聲音前後差異 | |

| TikTok | 剪輯成15秒短影片,開頭製造街頭噪音→瞬間靜音,接著出現產品與用戶反應,再來跳轉戴與不戴耳機的對比場景,結尾加上「#靜音挑戰」與連結 |

這樣的多平台素材管理,不僅節省創作時間,也更容易抓住每個平台的流量特性。

避開素材製作三大陷阱

首先,要避免「一稿多用不調整格式」的錯誤。例如將Facebook的橫式長圖直接裁切放到Instagram,可能會出現資訊被截斷的問題;將橫版影片原封不動丟到TikTok,也會因出現黑邊而影響觀看體驗。

其次,不同平台對內容元素有明確偏好。例如Facebook不喜歡文字太多的圖片、Instagram反感過度商業化的設計,而TikTok對硬性銷售語氣(如「立即購買」)特別敏感,建議改用「推薦你試試」這類較自然的表達方式。

最後是節奏錯配的問題。Facebook不適合太短的影片(少於10秒可能被判定為低質),Instagram Stories內容如果節奏過慢也會被快速滑過,TikTok影片若前5秒沒爆點,幾乎無法突圍。

工具推薦與結語

在實際操作上,可以運用Canva或Adobe Express來快速調整不同平台所需的尺寸與設計格式;Instagram內建的Boomerang適合做短迴圈效果,TikTok的綠幕功能則方便進行創意合成。至於靈感來源,Facebook Creative Hub、Instagram Explore頁面與TikTok Creative Center都是捕捉流行趨勢的好幫手。

最後請記住:「設計素材不是單靠技術,而是依平台思維重新包裝內容」。只要掌握Context(場景)、Content(內容調性)與Creative(創意方向)三大原則,素材就能在每個平台都發揮最大效益。

創作之前,不妨先問自己:「這段內容最適合在哪個平台生存?」這樣才能讓你的素材事半功倍。想知道更多平台素材趨勢與廣告實戰心得?記得追蹤我,我是Joyce Lam,我們下次見!