在新加坡這個高度競爭的社群市場裡,很多人以為「內容好看就能成功」,但真正的關鍵往往在於你能不能跟觀眾建立連結。內容只是讓人停下來的門票,互動才是讓人留下來的理由。從我輔導過的幾百個在地創作者和品牌案例裡可以看到:哪怕主題、製作品質接近,互動策略不同,粉絲黏著度可以差到三倍以上。今天就來談談,怎麼設計屬於新加坡市場的「互動節奏」和「溝通語調」,把受眾從被動觀看升級成主動支持。

一、互動頻率的科學設計

所謂的「互動頻率」不是隨心所欲亂丟訊息,而是需要計算和規劃。新加坡市場的數據告訴我們,最穩健的內容和互動比例,是著名的「3:1法則」:也就是每發布三則資訊含量高、專業性強的內容,就穿插一則純互動型貼文。這樣的結構能平衡專業形象與親和力,避免把粉絲逼走。

以在地理財KOL「新加坡省錢哥」為例,他每週的內容大致長這樣:週一講ETF投資、週三比較信用卡優惠、週五就來一則互動型問題,例如「你最近有沒有衝動消費?」然後週日再分享儲蓄技巧。粉絲在專業知識與輕鬆聊天間切換,留言率能穩定在12%,而同類型帳號平均只有5%。

這個比例只是第一步。不同平台也有不同的「回應時效」最佳實踐。像Instagram上,每天3到5則限時動態已經是普遍標配,其中最好有兩則是設計成問答或投票形式。TikTok的用戶更希望創作者能在影片留言區互動,所以一支影片至少回應三條以上留言,會顯著拉高演算法推薦。Facebook則因為粉絲年齡層較高、互動較慢,需要在發文後6小時內優先回覆前20則留言,才能在觸及率上提升到27%的增幅。

除此之外,還要因應新加坡用戶的生活節奏做調整。上班族的通勤時間(早上7–9點、傍晚6–8點)互動效果最好;學生則在放學後(3–5點)和週末上午最活躍;家庭主婦常在上午10–11點家務後,或下午2–4點孩子午睡時有空滑手機。抓準這些時段,就是最接地氣的「本地化」。

二、在地化溝通風格

要讓粉絲覺得你是「自己人」,語言就是第一關。新加坡是一個多語言、多文化的社會,成功的社群內容往往在英文主體中適度混入Singlish和方言,營造「娘惹混搭」的在地感。實務上,我最常建議的比例是大約七成標準英語、兩成口語化Singlish、剩下一成用些熟悉的在地俚語或方言詞。

比如在地美食頻道「吃遍小紅點」的影片開場白,就會說:“Wah 今天帶你們吃這間 hidden gem~老闆的叻沙湯頭 sibeh 濃,保證你會講『可以再來一碗嗎?』” 這種語氣不但拉近距離,也鼓勵粉絲分享,讓影片的分享率能比競爭對手高2.3倍。

另一個關鍵是「人設光譜」的拿捏。不同領域的內容需要不同的語調,不可能一招打遍天下。權威型人設(例如金融、法律、醫療)需要用完整句型和數據佐證來建立專業信任;夥伴型(像美妝、育兒、健身)最好用「我們」的說法、分享個人失敗經驗來拉近距離;娛樂型(美食、旅遊、搞笑)就可以大膽用誇張語氣和Singlish、方言來炒熱氣氛。

下面是一個小表格,整理不同人設、適用領域和溝通特徵:

| 人設類型 | 適用領域 | 語調特徵 | 範例 |

|---|---|---|---|

| 權威型 | 金融 / 法律 / 醫療 | 數據佐證、完整句型 | 「根據MAS最新報告…」 |

| 夥伴型 | 美妝 / 育兒 / 健身 | 用「我們」、分享個人失敗 | 「我也曾經買錯粉底色號…」 |

| 娛樂型 | 美食 / 旅遊 / 搞笑 | 誇張表情、在地俚語 | 「這碗魚頭米粉OMG!」 |

此外,負面評論的回應策略也至關重要。我常用的「溫度法則」公式是:30%同理心陳述、50%事實澄清、20%解決方案。像本地電商平台回應延遲出貨時就說:「完全理解你的焦急(😣),因為海關臨檢造成200件包裹延誤(📦),我們已開通優先補發通道(🔗連結),明天專人會聯絡您。」這種回應不只滅火,還能讓客訴轉推率高達41%。

三、打造黏著度的互動設計

真正高黏著的粉絲關係不是一次性行銷,而是經營出習慣和儀式感。像很多成功的新加坡創作者,會在內容排程裡固定每週或每月的「互動儀式」,例如每週三Q&A、週五「失敗分享會」、季度見面會或生日月限定的「你問我答」專場。

攝影師@SingapuraLens就是經典範例。他的「週日街拍挑戰」活動,每週日會先公布主題(像「藍色之戀」),邀請粉絲拍照上傳,接著在週三直播時公開講評精選作品。這種模式能養成粉絲定期回訪與貢獻UGC(用戶生成內容)的習慣,數據顯示粉絲平均每月投稿高達5.7次。

互動還可以設計成階梯式深度:從最淺層的按讚、愛心,到中階的留言、投票,再到最高階的分享或投稿創作。你可以利用投票或選擇題型內容,讓粉絲覺得自己有「決策權」——像是問:「想看A還是B主題?」然後下週直接製作勝出選項,進一步加深參與感。

另外,不要忽視「線下互動」的錨點效果。線上互動如果能搭配線下記憶點,就能把粉絲黏性推到另一個層級。像在商品包裝裡放入手寫感謝卡、設計粉絲見面會的專屬通關語、或是Tiny Goods這樣的品牌,在包裝內附上「社群留言抽獎卡」,成功讓開箱貼文率暴增180%。

四、新加坡特化工具包

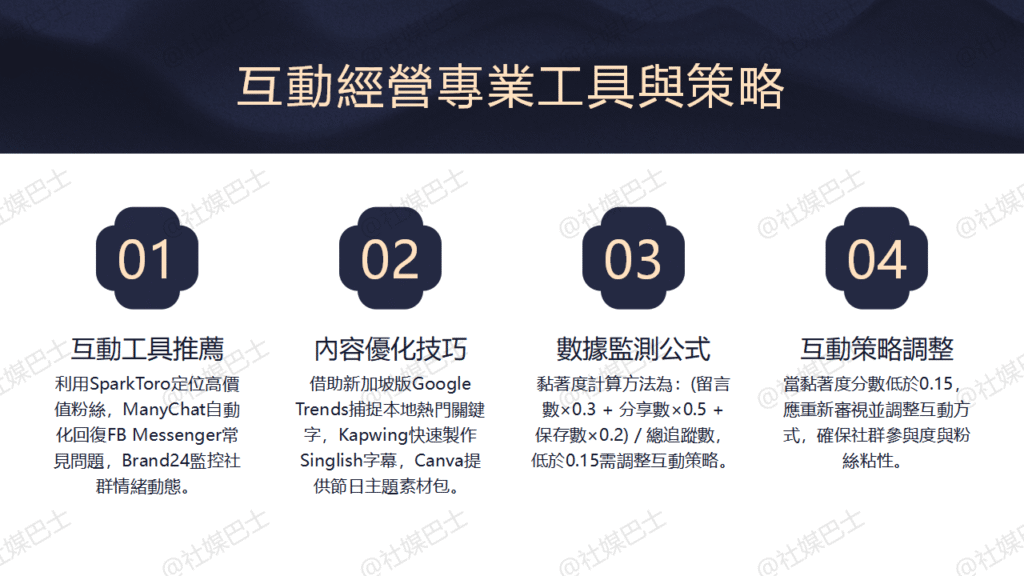

最後,想要把互動經營到專業層次,不妨參考這些實用工具。對於互動管理,可以用SparkToro找出高價值粉絲、用ManyChat在FB Messenger上自動回覆常見問題、或用Brand24監控社群情緒。內容優化方面,新加坡版Google Trends能找在地熱門關鍵字,Kapwing能快速生成帶Singlish的字幕,Canva則有在地節慶素材包。監測數據時,推薦的黏著度公式是:留言數×0.3 + 分享數×0.5 + 保存數×0.2,除以總追蹤數。當這分數低於0.15,就該考慮調整互動策略。

結語

在新加坡這樣一個多元又飽和的市場裡,真正能勝出的,不是最會說話的人,而是最懂「聽」和「回應」的人。內容可以吸睛,但互動才會黏人。粉絲不是無名大眾,他們想被看見、被記得、被重視。當你能在每則貼文多問一句、在每條留言多回一分真心,那些微小的互動會一點一點地累積成你最強大的護城河。