廣告漏斗的基本概念解析

廣告漏斗這個概念,說穿了就是一套引導消費者從認識到購買的系統性流程。它之所以被稱為漏斗,是因為整個過程就像倒過來的漏斗一樣,從最上層的廣泛觸及,逐步篩選到最底部的實際購買。

我記得剛入行時,有個客戶王小姐堅持要把所有預算都投放在”立即購買”的廣告上。結果呢?三個月下來,點擊率是有了,但轉化率低得可憐。這就是典型的沒有建立完整漏斗思維的失敗案例。後來我們調整策略,先從教育市場開始,慢慢培養信任感,最終才推出促銷活動,效果立刻提升了三倍有餘。

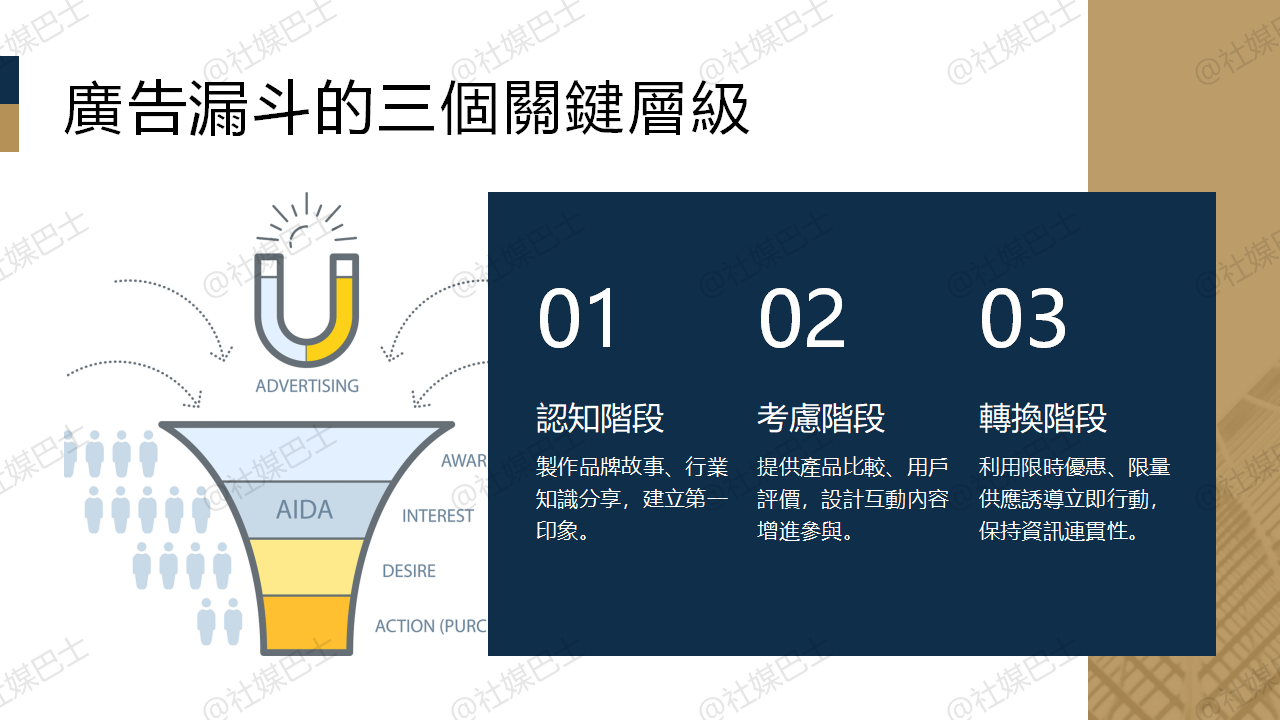

廣告漏斗的三個關鍵層級

認知階段的操作要點

在這個階段,我們要做的就是讓品牌進入消費者的視線範圍。我通常會建議客戶製作一些不直接推銷的內容,比如行業知識分享、產品使用技巧,甚至是品牌背後的故事。去年我幫一家本地有機食品品牌做推廣,就是從拍攝農場實況短片開始的。這些內容看似與銷售無關,但實際上是在建立品牌的第一印象。

考慮階段的策略運用

當消費者對你的品牌有了基本認知,接下來就要提供更具體的資訊來幫助他們做決定。這個階段最常見的做法是提供產品比較、用戶評價,或者是免費試用機會。我特別喜歡在這個環節設計一些互動性強的內容,比如線上問答、產品體驗直播等。記得有次為一家健身中心策劃活動,我們安排了教練現場示範課程,讓觀眾即時提問,當天就收到了超過200個體驗課預約。

轉換階段的行動誘因

到了這個階段,所有的工作都要圍繞一個核心:促使消費者立即行動。限時優惠、限量供應、獨家贈品都是很有效的手段。但要注意的是,這些促銷信息必須與前兩個階段建立連貫性。我有個客戶曾經犯過一個錯誤,在前期的廣告中強調產品的高品質定位,最後卻推出超低折扣,結果反而讓消費者對產品質量產生懷疑。

漏斗架構的實際效益分析

為什麼要這麼麻煩地分階段進行?直接推銷不是更省事嗎?這是我經常被問到的問題。事實證明,一個結構完整的廣告漏斗能夠顯著提升行銷投資回報率。根據我的經驗,採用漏斗策略的廣告活動,其轉化成本平均能降低30%以上。

讓我分享一個真實案例。去年我接手了一家本地手工皮具品牌的推廣工作。他們之前的做法是在社交媒體上不斷發布產品照片和價格信息,效果平平。我們重新設計了漏斗策略:先用一系列短片展示皮具製作工藝,建立品牌專業形象;接著推出”工匠日記”專欄,講述每件產品背後的故事;最後才推出限量預購活動。結果不僅銷售額翻倍,更重要的是建立了穩定的粉絲社群,為後續銷售打下了堅實基礎。

構建廣告漏斗的實用步驟

明確目標受眾畫像

這一步看似簡單,但很多企業都做得不夠細緻。我建議至少要掌握目標客戶的年齡層、消費習慣、痛點需求等基本信息。更好的做法是建立幾個典型的用戶角色模型。比如我為一家母嬰品牌做推廣時,就細分了”新手媽媽”、”職場媽媽”和”全職媽媽”三種角色,針對每種角色設計不同的溝通策略。

內容規劃與製作

內容是填充漏斗的關鍵材料。我的經驗是,認知階段的內容要注重價值提供,考慮階段的內容要突出專業性,轉換階段的內容則要強調行動便利性。千萬不要一套內容從頭用到尾。我見過太多品牌把同一則廣告反覆投放給所有受眾,這種做法既浪費資源又降低效果。

行動引導的設計技巧

當消費者準備購買時,任何一點障礙都可能導致流失。因此,轉換頁面的設計至關重要。按鈕要明顯、流程要簡化、支付方式要多元。我特別建議重視移動端體驗,因為在香港,超過70%的社交媒體訪問都來自手機。有個客戶曾經堅持要在轉換頁面放大量產品細節,結果反而增加了跳出率。後來我們簡化了頁面,只保留最關鍵的信息和明顯的購買按鈕,轉化率立刻提升了25%。

常見的執行錯誤與避免方法

在實際操作中,我見過太多企業犯一些完全可以避免的錯誤。最常見的就是急於求成,跳過認知和考慮階段直接推銷。這就像第一次見面就向人求婚,成功率可想而知。另一個常見錯誤是不同階段的訊息不一致,導致消費者困惑。比如前期廣告強調環保理念,後期卻推出過度包裝的產品,這種矛盾會嚴重損害品牌信任。

還有一個容易被忽視的問題是缺乏再行銷策略。數據顯示,超過80%的消費者不會在第一次接觸時就購買。如果沒有後續的跟進計劃,等於白白浪費了前期投入。我的做法是建立詳細的用戶行為標籤系統,根據不同互動程度發送個性化內容。

不同平台的漏斗應用差異

在香港市場,Facebook和Instagram仍然是主要的社交廣告平台,但它們的特性截然不同。Facebook更適合深度內容和互動,我通常會在這裡投放考慮階段的廣告,比如產品測評、用戶見證等。Instagram則以視覺衝擊力取勝,是認知階段的理想選擇。限時動態功能特別適合發布即時性強的促銷信息。

YouTube在香港的滲透率雖然不如歐美,但對於需要詳細說明的產品來說仍然很有價值。我曾經為一家智能家居品牌製作了一系列產品使用教程,放在YouTube上,不僅帶來了直接轉化,還大幅降低了客服諮詢量。至於TikTok,雖然在香港的商業化程度還不高,但對於年輕族群來說是個不容忽視的種草平台。

成功案例的深度剖析

讓我分享一個印象深刻的案例。去年我協助一家本地小眾香水品牌從零開始建立銷售漏斗。最初他們只是在Instagram上發布產品照片,效果非常有限。我們重新規劃了整個漏斗策略:

首先,我們製作了一系列”香水與情緒”的短片,探討不同香調如何影響心情,這部分內容主要在Facebook和YouTube上投放。接著,我們推出了”尋找你的命定香調”互動測驗,收集了大量潛在客戶數據。最後,我們針對這些數據進行分類,發送個性化的試用裝邀請和限時優惠。

這個策略實施六個月後,品牌不僅月銷售額突破百萬港元,更重要的是建立了穩定的會員體系,回購率高達45%。這個案例充分證明,與其盲目追求短期銷量,不如耐心建立完整的漏斗體系。

漏斗思維的戰略價值

經過這些年的實踐,我越來越意識到廣告漏斗不僅僅是一種行銷工具,更是一種戰略思維方式。它強迫我們站在消費者角度,思考購買決策的完整過程。在香港這個競爭激烈的市場,沒有策略的廣告投放就像無的放矢,再多的預算也會打水漂。

我經常告訴客戶,建立廣告漏斗就像培養一段關係,需要時間和耐心。你不能指望第一次見面就讓對方完全信任你,也不能在建立關係後就停止投入。每個階段都需要精心設計,持續優化。

持續優化的實操建議

建立廣告漏斗不是一勞永逸的工作。我建議至少每季度進行一次全面檢視,每月進行一次小調整。重點關注幾個關鍵指標:認知階段的內容互動率、考慮階段的線索獲取成本、轉換階段的實際轉化率。這些數據能夠幫助你發現漏斗中的瓶頸所在。

我的個人習慣是為每個廣告活動建立詳細的數據儀表板,追蹤用戶在每個階段的行為路徑。比如發現很多用戶在考慮階段停留時間過長,就可能需要加強這部分的內容吸引力或行動引導。數據不會說謊,它總能告訴你漏斗哪裡出了問題。